Contents

ハナキリン(花麒麟)の基本情報

科名:トウダイグサ科 Euphorbiaceae

————————

属名:トウダイグサ属(ユーフォルビア属)

Euphorbia

————————

学名:Euphorbia milii var. splendens

(または Euphorbia milii)

————————

和名:ハナキリン(花麒麟)

(※厳密には E. milii var. splendens の標準和名です)

————————

英名:Crown of thorns

Christ plant

Christ thorn

————————

原産:マダガスカル

————————

開花時期:4月~10月

————————

高さ:~1.8m

————————

耐暑性:強い

————————

耐寒性:弱い

————————

ハナキリン(花麒麟)の特徴

ハナキリン(花麒麟)はトウダイグサ科トウダイグサ属(ユーフォルビア属)非耐寒性の多肉植物で、開花期間が長いため多肉植物としてだけでなく鉢花としても楽しめる植物です。

棘のある多肉質の幹の先に葉と花を出しながら成長し、花は生育期の春から秋まで長期間咲き続けます。

ハナキリンとして流通するものはユーフォルビア・ミリー・スプレンデンス(Euphorbia milii var. splendens)で、「ハナキリン」という名も変種スプレンデンスの標準和名ですが、広義として Euphorbia milii もハナキリンと呼んでいます。

ユーフォルビア・ミリーはスプレンデンスを含め変種が11種ありますが、全てがマダガスカルに分布しており、自生地では半ツル状に茂る低木で、日本でも大きく育てると湾曲するように枝を茂らせます。

多くの変種が本来は2m弱まで育ちますが、株姿がコンパクトな品種も作られており、比較的省スペースでも育てられるものもあります。

また株姿がコンパクトな品種以外にも様々な栽培品種があり、棘なし品種や、花色も赤・ピンク・白・オレンジ・クリーム・緑系などの花色やそれらの複色の花色と幅広いです。

ハナキリン(花麒麟)の「棘」と「茨の冠」

ユーフォルビア・ミリー(Euphorbia milii)の英名は、「Crown of thorns(茨の冠)」「Christ plant(キリストの植物)」「Christ thorn(キリストの棘)」など、イエスがゴルゴダの丘に向かうときに被せられた茨をあんだ冠に関わる名前が付いています。

ユーフォルビア・ミリーはマダガスカル原産ですが、古代の中東にすでに移入していたという説があり、これらの名前は茨の冠がユーフォルビア・ミリーだったという伝説に基づいているようです。

その他にもクロウメモドキ科の植物など中東に自生する棘のある植物に茨の素材だったするものがあり、「茨の冠」やそれに関わる名がついています。

ハナキリン(花麒麟)の管理と置き場所

ハナキリン(花麒麟)は陽当たりよく、風通りと排水性の良い環境で育てます。性質は強健なので環境さえ整っていれば管理はとても楽になります。

ハナキリンには幹部に棘があり、また他のトウダイグサ科の植物と同じく枝葉が折れたり傷つくと白い乳液がでるため、肌が荒れやすい場合は手袋などを付けた上で作業をします。

生育や開花が始まる4月(暖かい地域では3月)から屋外の陽当たりの良い場所で育て、10月中~下旬(暖かい地域では11月)に屋内の陽が入る場所へ移動します。

屋内管理は、住宅の状態やエアコンの機能により住環境が違うように屋内での管理にも違いがでます。以下に室内管理の想定できる体表的なパターンで説明します。

屋内管理(室温が低い場合)

冬期に室温が低い場合は水やりをやめて落葉させ、土を乾かし気味に管理することで耐寒性を上げて越冬させます。

なお日中は室温が高くても夜間は室温が5℃前後になる場合は生育が止まるため室温が低いと見なせます。

落葉中も日光が当たる場所に置き幹に陽を当てて管理します。室温が高い時間が長めの場合は、乾燥による衰弱を防ぐため、定期的に株への霧吹きを行うと良いです。

屋内管理(室温が高い場合)

気密性が高い住宅で夜間温度も含め定温維持できる場合は冬でも開花することがあります。

高温期の生育ほどではないものの根から吸水があるので、乾かし気味の管理をしつつも水やりを行います。

また室内は乾燥するため葉が傷んだり、ハダニが発生することがあるので、葉裏や幹など株回りへの定期的な霧吹きなども行うと良いです。

屋内管理(購入後)

購入後に、暖かい時期であれば屋外の陽当たりに置き、寒い時期であれば窓辺の日の当たる場所に置きます。

購入後、陽が当たらないか足りない場所に置いていた株は購入時に付いていた花が終わり1~2週間で咲かなくなることがあります。

その場合は、暖かい時期であれば屋外の陽当たりの良い場所へ移動し、寒い時期であれば窓辺の陽が入る場所へ移動させます。生育できる気温と陽当たりがあれば再度開花を始めます。

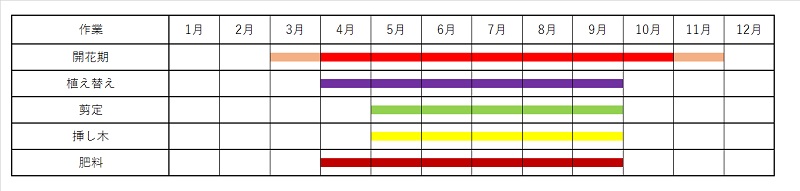

ハナキリン(花麒麟)の年間管理表

ハナキリン(花麒麟)の植え替え

植え替えは4月~9月(暖かい地域であれば3月から)に行います。購入後の鉢花も、期間中であれば一回り大きな鉢などに植え替えます。

土の過湿は嫌うため頻繁な植え替えは必要ありませんが、根詰まり解消のため2年に1回は植え替えた方が良いです。

植え替え作業は、鉢から根鉢を抜き取り土を半分くらい落として、傷んだ根などを取り除き、一回り大きな鉢へ植え替えます。

また株が大きくなり鉢のサイズアップができない場合は、根鉢の土を半分または全て落として傷んだ根と伸びすぎている根を整理し、同じ大きさの新しい鉢へと植え替えます。

大きな株を植え替える際は、陶器や素焼きの鉢などやや重めの鉢を使うと良いです。

これはハナキリンが多肉質で幹の重量があり、一方で通水の良い土を使うことが多く、根腐れを起こさないよう大きめの鉢に植え替えることもないため、株下側の重量が足りず転倒しやすくなるためです。

プラ鉢の場合はプラ鉢ごと陶器の鉢にはめ込むか、穴あきのトレーにはめ込むなどの対策をして鉢が転倒しないような工夫が必要です。

ハナキリン(花麒麟)の用土の選び方

ハナキリンは排水性の良い用土が良く、市販の多肉植物用の培養土で植え替えできます。またサボテン用の培養土やシャコバサボテン用の培養土でも植え替えができます。

またブレンドする場合は多肉植物や塊根植物を植える用土が管理しやすく、硬質赤玉土小粒:軽石小粒:鹿沼土小粒:ヤシ繊維=4:2:2:2の土で植え替えます。

ハナキリン(花麒麟)の水やり

ハナキリンの水やりは夏型の多肉植物の水の与え方と同じです。

生育期間中の基本的な水やりは一般的な草花と同じく土の表面が乾いたら鉢下から水が出るくらいたっぷりと水やりします。

ただし生育期への移行期間と休眠期への移行期間は徐々に水やりの量や頻度を変えていきます。

生育期が始まる3月~4月に徐々に水やりの量・回数を増やしていきます。梅雨前までは土の表面が乾いてから数日後くらいに水を与えます。

梅雨時期は水やりをコントロールするため屋根下などの場所に移動し、梅雨明けとともに雨ざらしの場所に移動し、土の表面が乾けば毎日でも水を与えます。

9月~10月になり徐々に気温の下降に合わせて水やりのを量・回数を減らしていき、土の表面が乾いた数日後~2週間後へと間隔を広げていきながら水やりを減らし、屋内へと取り込みます。

水やりを減らして断水・休眠させるか、生育状態で管理するかは、住環境の違いにより変わります。以下に屋内管理の想定できる体表的なパターンで説明します。

室内管理(室温が低い場合)

冬期に室温が低い場合は水やりをやめて落葉させ、土を乾かし気味に管理することで耐寒性を上げて越冬させます。

なお日中は室温が高くても夜間は室温が5℃前後になる場合は生育が止まるため室温が低いと見なせます。

落葉中も日光が当たる場所に置き幹に陽を当てて管理します。室温が高い時間が長めの場合は、乾燥による衰弱を防ぐため、定期的に株への霧吹きを行うと良いです。

室内管理(室温が高い場合)

気密性が高い住宅で夜間温度も含め定温維持できる場合は冬でも開花することがあります。

高温期の生育ほどではないものの根から吸水があるので、乾かし気味の管理をしつつも水やりを行います。水やりの目安は鉢土表面ではなく鉢底から見た土が乾いたときや、鉢を持った時に軽く感じる場合に水を与えます。

また室内は乾燥するため葉が傷んだり、ハダニが発生することがあるので、葉裏や幹など株回りへの定期的な霧吹きなども行うと良いです。

ハナキリン(花麒麟)の肥料の与え方

ハナキリンは植えるときの元肥や開花中の追肥を適宜与えます。油粕や観葉植物専用の肥料など窒素成分が多めの肥料を与えると開花しにくくなるため、リン酸成分が多めの花用の肥料を与えます。

植え替えの際に、根を傷めない緩効性の化成肥料を元肥として土に混ぜて植え付けます。

追肥は4月~9月の生育期間に2ヵ月に1回の頻度で緩効性の化成肥料を株元から離した株回りに与えるか、1ヵ月に1回薄めた液体肥料を与えます。

ハナキリン(花麒麟)の剪定

ハナキリンは大きな株に育てる等の目的がある場合の除き、伸びすぎた枝や株姿が荒れたところで適宜剪定を行います。

また軽めの鉢で育てているハナキリンは鉢からはみ出る枝などを剪定することで、転倒防止にもなります。

剪定時期は、剪定後に新芽がでやすい5月~9月に行います。

ハナキリンの幹や枝に棘があり、また他のトウダイグサ科の植物と同じく枝葉が折れたり傷つくと白い乳液がでるため、肌が荒れやすい場合は手袋などを付けた上で作業をします。

ハナキリン(花麒麟)の増やし方

ハナキリンは挿し木・株分けで増やします。

挿し木

5月~9月に行います。枝や幹部を先端から10㎝前後の長さで切り取ります。切り取り後に切り口から白い乳液が出るので水で洗い流します。

なおこの際にでる乳液は肌が弱い方はかぶれる場合があるので、直接触れないように手袋を着けるか、着いた後はすぐに洗い流します。

切り口を洗い流した後は挿し穂を日陰で風通しの良い場所に2~3日くらい置き、切り口を乾かします。切り口が周囲に接触して雑菌が付かないようにします。

切り口が十分乾いたら植え替えに用いる培養土と同じものに、挿し穂の1/4~1/3の長さまで差し込みます。差し込み後に茎が倒れないように軽く土を押さえて固定し、明るい日陰に置いて水を与えて管理します。

挿し木用の土はベラボンのようなヤシの繊維でも可能です。雑菌が少なく排水・通気も良く失敗が少ないです。

5月~9月までの期間で屋外であれば挿し木後1ヵ月で発根します。半年から1年間育てて十分根が育ったところで植え替えを行ってください。

株分け

植え替えと同じく4月~9月の期間で、一鉢に複数株ある(一鉢に複数本の幹が立っている)場合に行います。

株分けの場合は幹の棘が刺さらないような厚手の革手袋を着けて作業した方が良いです。

株分け作業は、鉢から根鉢を抜き取って、根鉢の株元を分けたい株数ごとに手で掴み、根鉢を割るように株分けします。分けた株は植え替えに使う用土と同じものを使ってそれぞれ植え替えます。

ハナキリン(花麒麟)の病害虫

害虫として「アブラムシ」「カイガラムシ」「ハダニ」「ネジラミ」などが発生することがあります。

害虫

「アブラムシ」

花・新芽・葉裏などに発生します。

大発生すると葉が黒く汚れる「すす病」を併発することがあるため注意が必要です。

陽当たりや風通しが悪い場所で発生量が増えることがあるので、育てている環境の改善も行うと良いです。

「カイガラムシ」

葉の付け根や枝などに多く発生します。

アブラムシと同じく大発生すると葉が黒く汚れる「すす病」を併発することがあるため注意が必要です。

陽当たりと風通しの悪い環境や極度に陽当たりが悪い場所で発生しやすくなります。

「ハダニ」

乾燥する環境下で葉裏にから広がっていき、葉裏から吸汁するため、葉色がかすれた様な色合いになります。

またハダニはクモの仲間なので、大発生すると蜘蛛の巣状の糸を張り始めます。

室内管理中や軒下に置いて雨があたらない場所などの乾燥する環境で発生しやすいため、葉裏から株全体に定期的に水をかけることで発生を抑えることができます。

「ネジラミ」

サボテンネコナカイガラムシという根に発生するカイガラムシの一種です。

地上部では変化に気づきにくいですが、植え替えの際に根や鉢の内縁に白い綿状や粉上の付着物があることで気づくことができます。

退治・治療方法

「アブラムシ」「カイガラムシ」「ハダニ」が発生した場合では、市販の薬剤またはスプレー剤で「花き」の登録と対象病害虫の記載があるものを使っていけば退治できます。

また「ネジラミ」はスプレータイプの薬剤で退治ができないことがあるので、殺虫用の浸透移行性の粒剤を撒くことで予防や退治をすることができます。