Contents

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の基本情報

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の特徴

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の違い

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の管理・置き場所

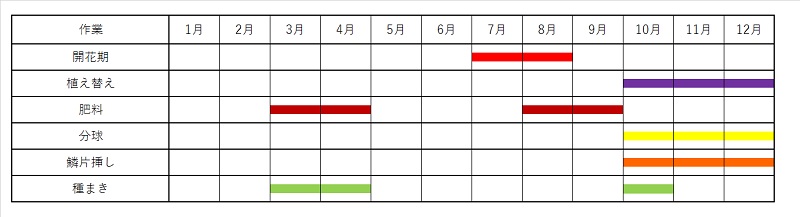

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の年間管理表

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の植え替え

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の用土の選び方

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の水やり

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の肥料の与え方

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の手入れ

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の増やし方

- オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の病害虫

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の基本情報

科名:ユリ科 Liliaceae

————————

属名:ユリ属(リリウム属)

Lilium

————————

学名(オニユリ):Lilium lancifolium

学名(コオニユリ):Lilium leichtlinii f. pseudotigrinum

————————

和名:オニユリ(鬼百合)

和名:コオニユリ(小鬼百合)

————————

原産:中国・朝鮮半島・日本・ロシア東部

————————

開花時期:7月~8月

————————

高さ:1m~2m

高さ:1m~1.5m

————————

耐暑性:強い

————————

耐寒性:強い

————————

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の特徴

オニユリ(鬼百合)・コオニユリ(小鬼百合)は日本から朝鮮半島・中国・ロシア東部原産で、下向きで開花し花弁が大きく反った花形と、オレンジの花色に濃褐色のスポットが入る特徴的な花姿をしたユリの仲間です。

オニユリ・コオニユリともに日本では北海道から九州まで見られ、オニユリは人里周辺から平地、コオニユリは平地から山野の開けた場所などに自生しています。

在来種と考えられていますが、オニユリについてはかなり古い時代に中国から渡来したという説もあります。

ユリ根として利用するユリの仲間は、ヤマユリ・オニユリ・コオニユリですが、近年ではコオニユリの栽培品種などがユリ根に使われることが多いです。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の違い

オニユリ(鬼百合)とコオニユリ(小鬼百合)は花姿などの見た目はとてもよく似ています。

両種を並べて比べた場合は、コオニユリが名前に「小」が付いているように、オニユリと比べると全体に小ぶりな姿です。

その他に顕著な違いとして、オニユリには葉の付け根に珠芽(ムカゴ)という玉状の小さな球根のようなものを付けます。

そしてオニユリではムカゴを形成しても種を付けることがありません。

一方でコオニユリは葉の付け根にムカゴはできず、開花後に種を付けます。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の管理・置き場所

オニユリ・コオニユリは陽当たりよく、風通りと排水性の良い環境で育てます。

夏場に開花し、北海道から九州まで自生しているため暑さ・寒さともに強いですが、夏場の西日は避けた方が元気に育ちます。

また地面が高温になるのを嫌うため、夏場はユリの周辺に草花を植えて地温が高くなるのを防ぎます。

どちらの種も草丈が高くなるため地植え栽培が向いていますが、コオニユリであれば大き目の深鉢で咲かせることができます。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の年間管理表

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の植え替え

植え替え時期

庭植えのオニユリ・コオニユリの植え直しや鉢栽培のものは、茎葉が枯れて休眠する10月~12月に行います。

また秋から他のユリなどと一緒に秋植え球根として店頭に並ぶので、入手後は早めに植え替えます。

秋の球根だけでなく、冬から春にかけて山野草などと一緒にポット苗が店頭に並ぶこともあります。

ポット苗の場合は入手後は根鉢を崩さないように植え替えします。

球根の特徴

チューリップや他の秋植え球根の多くは、球根の下側のみ根が育ちますが、ユリの球根は鱗片が寄り集まった球形の姿をしていて、根は球根下部だけでなく、球根上部(地中内の茎周辺)も発根します。

特に球根上部は多く発根し水や肥料を吸収するので、浅植えにならないように注意します。

地植え

球根上下に発根するため、植え付ける前に深さ30㎝くらいは掘り返し、完熟堆肥・腐葉土・完熟有機肥料などを土に混ぜて土を準備します。

植え付けの際は、地表から球根の大きさの3個分の深さで球根同士の間隔は30㎝程度離して植え付けます。

2~3年間は植えたままでも良いですが、次第に球根が傷みやすくなるので、数年経ったら土から掘り上げて別の場所に植え直します。

植え直す際は10月~12月で茎葉が枯れるか黄変した頃に堀り上げ、土を落として球根の状態にした後、今まで植えていたところとは異なる場所に堆肥類を混ぜ直して植え付けます。

鉢植えの場合

鉢植えする場合は深鉢で大き目のものを準備します。およその目安で6号~7号で1球、10号で3球くらいで植え付けます。

なお6号~7号の場合は草丈が高くなり鉢が倒れやすくなるため、固定する必要があります。

植え付けの際は、地植えの場合と同じく表土から球根の大きさの3個分の深さで植え付けます。

鉢栽培は毎年球根を掘りだして新しい土に植え直した方が良いため、10月~12月で茎葉が枯れるか黄変した頃に鉢から取り出し、土を落として球根の状態にした後、新しい土で植えなおします。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の用土の選び方

市販の花や野菜用の培養土ではやや水が持ちすぎるため、赤玉土の小粒や鹿沼土の小粒を2~3割ずつ混合して使った方が良いです。

また土をブレンドして作る場合は赤玉土小粒:腐葉土=7:3の土に植え替えもできます。

庭や花壇に植える場合は、完熟の牛糞堆肥や馬糞堆肥、肥料などを植えこむ周囲に混ぜてから植え付けます。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の水やり

庭植えの場合は、植えた直後にたっぷりと水を与えた後は、おおむね雨まかせでも大丈夫です。

鉢植えの場合は基本的に鉢の表面が乾いたら鉢下から水が出てくるまでたっぷりと与えます。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の肥料の与え方

オニユリ・コオニユリは元肥だけでも良く育ちますが、花数を増やしたり食用ユリとして球根を肥大させたい場合は、春と秋に一度ずつ追肥を与えます。

元肥として根や球根を傷めないような完熟の有機肥料か緩効性の化成肥料を土に混ぜ込んでから球根を植え付けます。

特に球根下部だけでなく球根上部にも根が出るため肥料が混ざるようにします。

追肥は春に地表に芽が出たあたりに、有機肥料か緩効性の化成肥料を芽の周囲で少し離れた場所に与え、晩夏~初秋で花が咲き終わった頃にお礼肥として同様の肥料を株回りに与えます。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の手入れ

支柱立て

オニユリ・コオニユリともに基本的に茎は自立しますが、陽当たりの悪い場所や周囲に草が多い茂る場所では茎が細く伸びあがり湾曲するか倒れます。

周囲の植物に影響があるほど倒れたり、景観上真っすぐ立たせたい場合は背面から目立たないように支柱で支えます。

支柱を立てる際の注意点として、支柱を土に挿しこんだ際に土内の球根を突き刺してしまわないように気を付けながら作業を行います。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の増やし方

オニユリ・コオニユリともに分球・鱗片挿しで増やすことができ、さらにオニユリの場合は球芽(ムカゴ)繁殖、コオニユリの場合は種で増やすことができます。

分球は翌年に開花できますが、鱗片挿し・ムカゴ・種での増やし方は開花までに数年~7年くらい時間がかかることがあります。

分球

植え替えの時期と同じく10月~12月に行いますが、分球は毎年必ず行えるものではなく掘り上げた球根が分かれていた場合に分球します。

またあまり小さな球根では球根が分かれることがなく、前年植えた球根が比較的大きい場合に起こります。

鱗片挿し

ユリの球根は鱗片という欠片の集合でできている鱗茎と呼ばれるもので、鱗片一枚一枚から新しい個体を育てることができます。

プランターや鉢に種まき用土や赤玉土小粒などの雑菌が出にくい用土を入れ、剥がした鱗片を1/3程度挿しこみ、たっぷり水を与えます。

冬場は鱗片が凍らないように管理し、翌春に小さな葉が出ることには鱗片下部に小さな球根ができています。

球芽(ムカゴ)繁殖

オニユリは葉の付け根に球芽という小さな球根のようなものを形成します。

球芽を摘み取って、土を入れた鉢や周辺の土に球芽を浅めに埋め込むと小さいながら新しい株ができます。

種まき

コオニユリは球芽はできずに種を作ります。開花後に一部鞘を残しておくと、秋には熟して採種できます。

採種した種は秋にすぐ種まきするか、春まで保管して種まきします。

種まきは鉢やプランターなどに種まき培土を入れて、種が重ならないようにバラ撒きして水を与えます。

種は1~2週間程度で発芽し、1~2ヵ月で小さな球根ができ始めますが、植え替え等はその年の休眠期まで待ってから植え替えます。

オニユリ(鬼百合)/コオニユリ(小鬼百合)の病害虫

害虫として「アブラムシ」、病気として「モザイク病(ウイルス病)」「葉枯病」などが発生することがあります。

害虫

「アブラムシ」はワタアブラムシという種類が発生し、新芽や蕾に発生しやすく、被害が酷いと花が変形したりウイルス病が発生原因になります。

病気

「葉枯病」は湿度が高い状態で発生しやすく、葉などに赤褐色の円形~楕円形の病斑が現れ、病斑が広がりながら不整形な斑紋になって枯れ始めます。

花で発生した場合は花が開かないこともあり、梅雨時期や秋の長雨などで発生しやすくなります。

「モザイク病」はアブラムシなどの吸汁虫から伝播し、葉や花に濃淡の筋がでたり、葉の萎縮などが起こります。

治療は難しいため発病株は抜き取って破棄します。

退治・治療方法

「アブラムシ」の退治は、市販のスプレータイプの薬剤で「花き」の登録と対象病害虫の記載があるものを使っていけば退治できます。

また茎が伸び始めるころから定期的にアセフェートやクロアチニジンを含む粒剤を株の周囲に撒くことで予防や退治ができます。

「葉枯病」は対象植物に「ユリ」または「花き類」と「葉枯病」の登録がある薬剤を使って治療します。

「モザイク病」は発生した時点で株ごと破棄するため、発生を防ぐ必要があります。

媒介害虫のアブラムシが増える前に退治するか、浸透移行剤で防除することでモザイク病を防ぐことができます。