Contents

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の基本情報

科名:アゼナ科(アゼトウガラシ科)

Linderniaceae

————————

属名:ツルウリクサ属(トレニア属)

Torenia

————————

学名:Torenia

————————

和名:ハナウリクサ(花瓜草=Torenia fournieri)

ツルウリクサ(蔓瓜草=Torenia concolor)

————————

流通名:トレニア

————————

別名:ナツスミレ(夏菫)

————————

英名:Wishbone flower

Bluewings

————————

原産:熱帯アジア・アフリカ

————————

開花時期:4月~11月

————————

高さ:10㎝~30㎝

————————

耐暑性:やや強い

————————

耐寒性:弱い

————————

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の特徴

トレニアの仲間は熱帯アジアからアフリカにかけて約40種ある一年草~多年草で、流通するトレニアの多くはトレニア・フル二エリ(Torenia fournieri)を元にした立性一年草の園芸種と、トレニア・コンコロール(T. concolor)を元にした這性非耐寒性多年草の園芸種です。

一年草の立性種が比較的手ごろな価格で大量に流通するため、夏の彩る代表的な花の一つで、夏に咲く暑さに強い性質から別名「ナツスミレ(夏菫)」とも呼ばれます。

フル二エリ・コンコロールそれぞれに「ハナウリクサ」「ツルウリクサ」という和名がありますが、流通上和名で呼ばれることはほとんどなく「トレニア」という名が一般的です。

花色は立性一年草種で、紫・青・黄・ピンク・白などの花色があり、這性種で紫・青・黄などの花色があります。

また這性種で葉に黄色の斑が入る品種などもあり、葉色と花の対比がきれいな品種もあります。

トレニアは花の少ない夏を彩れる花であり、立性種を鉢・花壇で楽しむだけでなく、這性種をハンギングで演出することもでき、暑い季節を楽しめる花として魅力的な植物です。

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の管理と置き場所

トレニアは陽当たりよく、風通りと排水性の良い環境で育てます。

草姿が立性の品種は鉢やプランターで育てたり、草丈が30㎝前後の高さに育つため花壇の前方~中方の植栽に向きます。

また這性品種は鉢縁から垂れ下がりながら咲くため、ワインカップ型の鉢やハンギングバスケットなどの高さがある演出や、高低差のある花壇の前方から垂れ下がるように演出した方がきれいな姿で観賞できます。

流通量の多い立性品種のフル二エリ種は一年草のため、春から秋まで花を楽しみ翌年新しい苗を育てます。

多年草のコンコロールの性質を引き継いだコンコロール種は、一年草として育てることが多いですが、寒さから守るために屋内の陽当たりに取り込むと越冬して多年草として育てることができます。

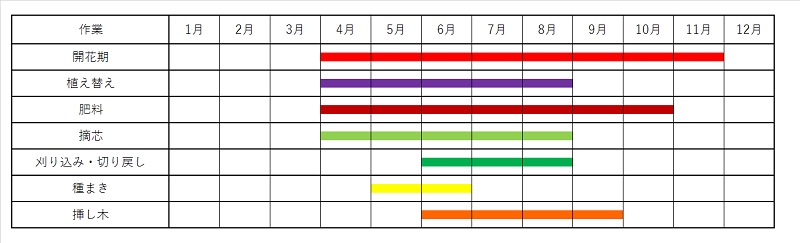

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の年間管理表

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の植え替え

苗や開花株を購入後、一回り大きな鉢、または花壇などに植え替えます。

また一株が大きく育つため植え付け時の株間は15~20㎝間隔くらいで植え付けた方が良いです。

鉢植えの場合は、一年草品種の鉢のサイズアップは行わないことが多いですが、根詰まりで花付きや葉色が悪くなる場合は適宜植え替えを行い鉢のサイズを大きくします。

地植えの場合は、陽当たりの良い場所に、排水良く根が張りやすいように土を作って植え付けます。植え付ける場所の周囲に完熟堆肥や完熟有機肥料などを混ぜ込んでから植え付けると良いです。

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の用土の選び方

市販の花や野菜用の培養土でも大丈夫です。またブレンドする場合は赤玉土小粒:腐葉土:調整済ピートモス=5:3:2の土に植え替えもできます。

庭や花壇に植える場合は、完熟の牛糞堆肥や馬糞堆肥、肥料などを植えこむ周囲に混ぜてから植え付けます。

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の水やり

トレニアの水やりは一般的な花の水の与え方に準じます。

鉢植えの場合は基本的に鉢土の表面が乾いたら鉢下から水が出てくるまでたっぷりと与えます。

庭植えの場合は、植えた直後にたっぷりと水を与えた後は、おおむね雨まかせでも大丈夫です。夏場は雨が降らない日が続くようであれば夕方あたりにたっぷりと水を与えます。

鉢植え・庭植えともに夏場は株が大きく育っていて水枯れしやすくなるため、真夏は水切れしないように注意が必要です。

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の肥料の与え方

鉢植えの場合は、元肥として根を傷めない緩効性の化成肥料を土に混ぜてから植え付けます。

地植えの場合は、土質改良のための完熟堆肥とともに完熟の有機肥料か根を傷めない緩効性の化成肥料を土に混ぜてから植え付けます。

以降は地植え・鉢植えともに、4月~10月まで追肥として1ヶ月に1回の頻度で株回りの株元から離れたところに置き肥を与えるか、月に2~3回の頻度で花用の液体肥料を与えます。

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の手入れ

摘芯

購入後植え付ける前に花穂や茎葉を摘み取ることで、枝が増えて株の成長と花付きが良くなります。

立性種の場合は花付き状態で店頭に並んでいるので、花穂を全て摘み取ることで株や根の成長を促します。

這性種の場合は購入時のポットの縁に合わせて刈り込んでから植えると枝数が増えます。

花柄摘み

トレニアは花が咲き終わるとシードポットが育ち始め、開花しにくくなります。

咲き終わった花は花茎の付け根から随時摘み取るか切り取ることで、次の花が咲きやすくなります。

また散った花柄は灰色かび病の原因にもなるため、落ちた花柄も取り除いておくと病気の発生を抑えることができます。

切り戻し

茎が伸びて株が茂りすぎた場合や花摘みが遅れて花が少なくなった場合は切り戻しを行って、新しい芽と花を育てます。

切り戻しは株の半分~1/3程度まで切り込みます。

ただし高温期に葉がなくなるほどの剪定を行うと株が傷みやすいため、葉が残るように剪定する高さを調整します。

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の増やし方

トレニアは種まきまたは挿し芽で増やします。

種まき

撒き時期は5月~6月です。トレニアの種は好光性種子(明るい環境下で発芽する種子)のため覆土はしないか種に光が当たるくらいに極薄く覆土します。

また種も極めて小さいため用土はピートバンや市販の種まき培土のように土の目が細かいものを使います。

種まきトレイに用土を入れた後、種が小さく水やりなどで流されやすいので種まきの前にたっぷりと土に水を染み込ませます。ピートバンの場合は水に浸して給水させます。

種が固まりになったり重ならないように注意しながらバラ撒きします。

もし種が小さすぎて撒きにくい場合は、バーミキュライト細粒や目の細かい砂などに種を混合して撒きます。

本葉が2~3枚出るまで育ったら定植するかポットに移植します。

定植やポットへの移植の際は、根が傷まないように苗の周りの土ごと取り出すか、土を解しながら苗を取り出します。

苗の時点で一度摘芯することで、脇芽が伸びやすくなり、株張りと開花量が増えます。

挿し芽

コンコロール種などの這性品種の一部は挿し芽で増やすことができます。

挿し芽の時期は6月~9月で、3~4節くらいを切り取り、挿し穂の一番下の葉を取って水に漬けて給水させます。

育苗トレーや鉢などに湿らせた挿し芽用の土やバーミキュライトなどの清潔な用土を入れ、挿し穂の1節が埋まるように土に挿します。

なお挿し穂に発根促進剤を付けたり、活力剤を水に加えることで発根率が上がります。

トレニア/ナツスミレ(夏菫)の病害虫

害虫として「アブラムシ」「ハダニ」「コナジラミ」、病気として「うどんこ病」「灰色かび病」が発生することがあります。

害虫

「アブラムシ」は新芽や花穂に発生しやすいです。

特に陽当たりや風通しの悪い環境で発生しやすくなります。陽が当たる場所に移動したり、風通しを良くするなどの環境改善も重要になります。

「ハダニ」は夏期の雨の少なく乾燥した状態で発生しやすくなります。また鉢植えで屋根下のような雨の当たりにくい環境に置いている場合も発生しやすくなります。

主に葉裏に発生し、被害が酷くなると葉裏からの吸汁のためカスリ状に葉色が悪くなり、蜘蛛の巣のような糸が葉や枝を覆います。

発生初期は葉裏から勢いよく水を吹きかけて抑えることができます。蜘蛛の巣状に糸が覆っている場合は、葉裏から水を吹きかけた後、消毒をします。

「コナジラミ」はハダニと同じく葉裏から吸汁する害虫で、症状はハダニと同じようにカスリ状に葉色が悪くなります。

ハダニのように蜘蛛の巣状の糸を張ることはなく、コナジラミの場合は葉や株に触れると小さな白い羽虫が飛び回ります。

病気

「うどんこ病」は葉の表面に白い粉のようなカビが発生します。

春先の夜間気温が低い時期や開花期あたりで発生し、特に窒素過多の場合や株が茂りすぎて通風が悪くなると発生しやすくなります。

「灰色かび病」は終わった花柄や枯れた葉に発生します。長雨など湿度が高い状態で発生しやすく、灰色~灰褐色のカビが伝播していくため花柄や枯れ葉は早めに除去します。

風通しが悪い場所で発生量が増えることがあるので、育てている環境の改善も行うと良いです。

退治・治療方法

「アブラムシ」「ハダニ」「コナジラミ」「うどんこ病」「灰色かび病」の退治・治療は、市販のスプレータイプの薬剤で「花き」の登録と対象病害虫の記載があるものを使っていけば退治できます。

また害虫の場合はアセフェートやクロアチニジンを含む粒剤を株の周囲に撒くことで予防や退治ができます。