Contents

アレカヤシの基本情報

科名:ヤシ科 Arecaceae

————————

属名:ヒメタケヤシ(ディプシス)属

Dypsis

————————

学名: Dypsis lutescens

————————

和名: コガネタケヤシ(黄金竹椰子)

————————

原産:マダガスカル~アフリカ熱帯雨林気候地域

————————

高さ:10~20m

————————

耐暑性:強い

————————

耐寒性:弱い

————————

耐陰性:やや強い

————————

アレカヤシの基本情報

アレカヤシは、黄緑色に思えるほど明るいグリーンの葉と葉元の黄色さが魅力で、他のヤシ類の持つトロピカルな雰囲気よりは爽やかさが感じられる熱帯性のヤシです。

原産地では10mを超えるほどの大きさに育ちますが、一般的に出回るアレカヤシは大きくても鉢下から葉先まで1.5~2mくらいの鉢物だと思います。

和名の黄金竹椰子の名の通り、大きく育っていくと立ち上がる幹には、葉の落ちた後が竹のように横縞となって残ります。

なお、名前の「アレカ」は昔はアレカ(Areca)属という別のヤシの仲間に分類されていた名残です。

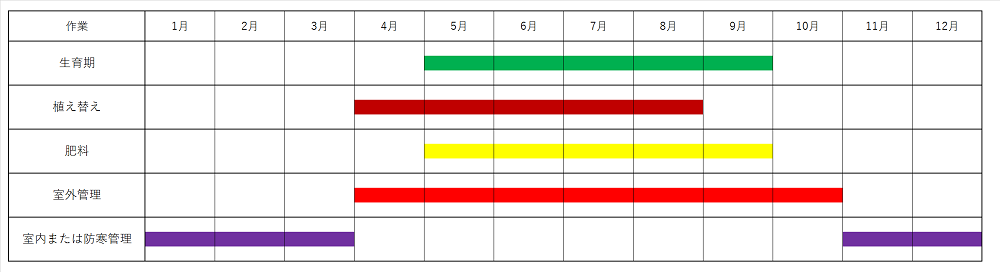

アレカヤシの年間管理表

アレカヤシの管理と置き場所

アレカヤシは比較的耐陰性が高く、周年室内管理もできますが、明るさは好むため南側の窓の近くなどで育てます。

もし新しい葉が大きく倒れるような育ち方をする場合は光量が足りない場合が考えられます。

熱帯性のヤシで寒さを嫌うため、屋外に置く場合は10月/11月~3月/4月までは室内などの冷え込まない場所に移します。

屋外管理または弱った株を屋外で回復させる際に気を付けるポイントとして、直射日光を避けた屋根下に置くことをお勧めします。

枯れることはありませんが、葉焼けがおきることもありますので注意が必要です。

アレカヤシの植え替え

気温が高くなり始める5月あたりからの植え替えがお勧めです。温暖な地域では3~4月からの植え替えでも問題ありません。

8月~9月でも植え替えは可能ですが、生育が止まる季節が近いので、翌年5月あたりまで待って植え替えるか、鉢が割れそうなくらいの緊急性があるなら冬場に根腐れし難いように一回り大きい鉢(大きすぎない鉢)に植え替えます。

アレカヤシの用土の選び方

排水の良い用土がお勧めです。市販の観葉植物用の土でも構いませんが、少し排水を良くするために軽石の小粒や赤玉土の小粒を1~2割混ぜて植え替えるのもおすすめです。

(※植え替えたときの土の量や鉢の大きさにもよりますが、一般の観葉植物用の土ではアレカヤシには植え替え当初の水持ちが良すぎることと柔らかすぎて安定しにくいことがあります。)

アレカヤシの水やり

アレカヤシは夏期に気温が高い場所に置いている場合はかなり水を必要としますが、基本は鉢土の表面が乾いたら、鉢下から水がでるくらいたっぷりと与えてください。

水の渇きに極端に弱いわけではないですが、一般に出回るアレカヤシは例え葉先までが2mであっても株としてはまだまだ子供であるため、極端に乾いている状態で放置すると、根が傷みはじめ葉先が枯れ混むなどの症状がでます。

アレカヤシの肥料の与え方

肥料やりは生育が始まる5月から8月あたりまで緩効性の置き肥を鉢土の上に与えるか、液体肥料を水やりの際に与えてください。

アレカヤシの剪定

アレカヤシをはじめヤシ類は剪定はほぼ必要ありませんが、新しい葉の展開に伴い、古い葉が茶色く枯れ始めたら切り落とします。

なお少し硬めなので剪定ばさみなどで切ることをお勧めします。

アレカヤシの増やし方

アレカヤシは一鉢に複数株が植えられた状態で販売されているので、数株ずつに分けることで鉢分けすることができます。

またネットなどで販売されている種を撒いて新しい株を増やすという方法もあります。

大株にならないと開花しないことや雌雄異株という性質から、親株に花を咲かせ種を取ることは難しいです。

アレカヤシの病害虫

比較的病害虫も少なく管理しやすい観葉植物ですが「カイガラムシ」か、極度に乾燥している場所の場合は「ハダニ」が発生することがあります。

もし発生した場合は市販のスプレータイプの薬剤で「観葉植物」と「ハダニ」「カイガラムシ」が対象になっているものを使っていけば退治できます。